2025: Bidirektionale Ladestation am Bauhof Neulengbach

Elektrofahrzeuge als flexible Stromspeicher: Am Bauhof Neulengbach werden kommunale E‑Fahrzeuge so eingebunden, dass sie überschüssigen PV‑Strom tagsüber aufnehmen und bei Bedarf – etwa nachts – wieder abgeben. Damit entsteht ein skalierbares Modell für lokale Lastverschiebung und Netzdienlichkeit ohne zusätzliche Großtechnik. Die Kopplung an bestehende PV‑Erzeugung sowie die mögliche Einbindung in regionale Energiegemeinschaften zeigen, wie kommunale Flotten zu aktiven Bausteinen der Energiewende werden können.

Das Projekt wurde von der KEM Elsbeere Wienerwald initiiert und organisatorisch getragen. Es schafft technisches und organisatorisches Know‑how für weitere Standorte und senkt langfristig Betriebskosten, indem lokal erzeugte Energie effizienter genutzt wird. Die gewonnenen Erfahrungen – von der Auswahl bidirektionaler Fahrzeuge über Lastmanagement bis hin zu Beschaffungs- und Rechtsfragen – dienen als Blaupause für andere Gemeinden.

2024: EEG Faktura – Abrechnungs- & Verwaltungssoftware für EEGs/BEGs/GEAs (Open Source)

EEG Faktura ist ein frei verfügbares, anpassbares Werkzeug, das Energiegemeinschaften die Mitgliederverwaltung, Abrechnung und Administration erleichtert. Durch den Open‑Source‑Ansatz sinken Einstiegshürden und Kosten; gleichzeitig entsteht Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Prozesse. Das Projekt unterstützt EEGs/BEGs/GEAs dabei, vom Pilotstadium in den Regelbetrieb zu kommen – ein entscheidender Schritt für die Verbreitung dieser Organisationsform.

Die Software wurde aus der Praxis heraus entwickelt und in enger Zusammenarbeit mit Regionen und Betreibern getestet. Dadurch adressiert sie typische Pain Points – von der Stammdatenpflege über Zählpunkt‑Logik bis zu periodischen Abrechnungen. Dokumentation, Community‑Austausch und Weiterentwicklung sichern die Reproduzierbarkeit und Anpassbarkeit an unterschiedliche rechtliche oder technische Rahmenbedingungen.

2023: Cool in die Schul

„Cool in die Schul“ motiviert Kinder und Jugendliche, klimafreundlich zur Schule zu kommen – zu Fuß, per Rad oder mit dem Bus. Ein niedrigschwelliges Punktesystem, begleitende Aktionen und Kooperationen mit Schulen und Verkehrsbetrieben schaffen Anreize, Elterntaxis zu reduzieren, Schulwege sicherer zu machen und Bewegungsfreude zu stärken. Das Projekt verbindet Bewusstseinsbildung mit konkreter Verhaltensänderung im Alltag.

Die Umsetzung zeigt, wie gemeinschaftliche Regeln und spielerische Mechanismen Wirkung entfalten: Klassen und Schulen vergleichen ihre Ergebnisse, lokale Akteur:innen werden eingebunden, und Erfahrungen fließen laufend in die Verbesserung des Formats ein. So entstehen wiederverwendbare Materialien und Abläufe, die auch in anderen Regionen rasch startklar sind.

2022: Verein „KEM-Plattform Österreich“

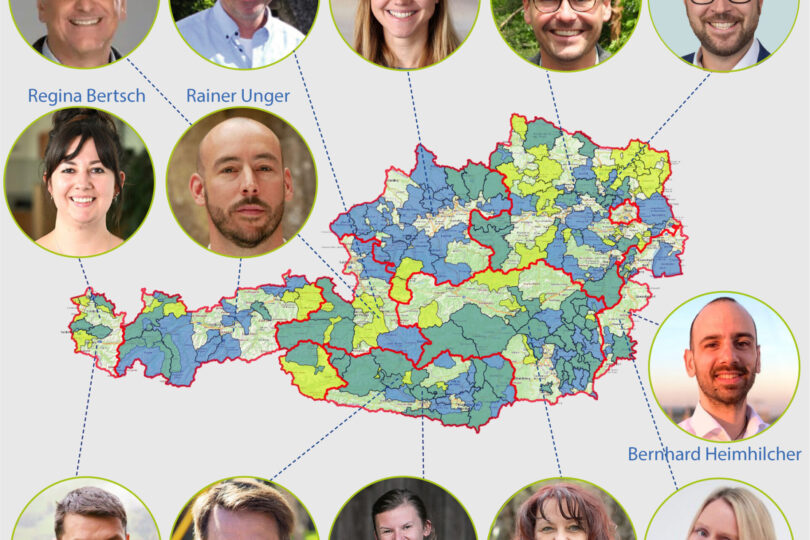

Die KEM‑Plattform Österreich vernetzt Regionen und stärkt die Arbeit der KEM‑Manager:innen durch Austausch, gemeinsame Werkzeuge und abgestimmte Kommunikation. Sie dient als strukturierte Anlaufstelle für überregionale Kooperation, Wissensweitergabe und Synergien – von Projektentwicklung über Förderfragen bis hin zu Kommunikation und Qualifizierung.

Mit der Plattform werden Schnittstellen zu Partnerprogrammen und Institutionen systematisch gepflegt. Das erhöht die Effizienz, reduziert Doppelarbeit und beschleunigt die Verbreitung von erfolgreichen Projektansätzen. Erfahrungsberichte, Vorlagen und Best‑Practice‑Sammlungen aus der Praxis machen die täglichen Aufgaben in den Regionen leichter und wirksamer.

2021: Gemeinsamer Online-Auftritt & Social-Media-Aktivitäten der KEMs Kärnten

17 Kärntner KEMs entwickelten einen gemeinsamen digitalen Auftritt mit abgestimmten Inhalten und Social‑Media‑Formaten. Durch gebündelte Reichweite blieben Klimaschutz‑Themen auch in herausfordernden Zeiten präsent, neue Zielgruppen wurden erreicht und regionale Aktivitäten besser sichtbar gemacht. Das Projekt zeigte, wie Kooperation die Kommunikation professionalisiert und skaliert.

Die gemeinsame Redaktionsplanung, wiederverwendbare Content‑Bausteine und klare Rollenverteilungen reduzierten Aufwand bei den einzelnen Regionen. Gleichzeitig ermöglichten einheitliche Gestaltungsrichtlinien und koordiniertes Community‑Management eine konsistente Außenwirkung, die lokale Initiativen stärkt und vernetzt.

2020: Paris – Vorderwald der KEM Vorderwald

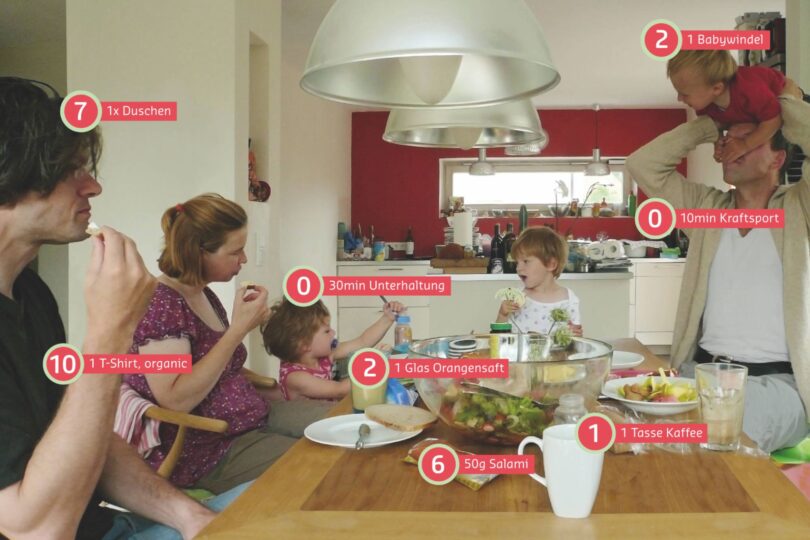

Im Rahmen von „Paris–Vorderwald“ testeten ausgewählte Haushalte, wie sich der Alltag an den Zielen des Pariser Klimavertrags ausrichten lässt. Begleitete Selbst‑Experimente, Messungen und Reflexionen machten Einsparpotenziale sichtbar und vermittelten alltagstaugliche Lösungen – von Mobilität und Ernährung über Strom‑ und Wärmeverbrauch bis zu Konsumgewohnheiten.

Die Kombination aus persönlicher Erfahrung, Peer‑Lernen und transparenter Auswertung sorgte für hohe Identifikation und Nachahmungseffekte. Die Region gewann praxiserprobte Formate, die sich leicht adaptieren lassen, etwa Staffelmodelle für weitere Gemeinden oder themenspezifische Schwerpunkt‑Wochen.

2019: Giro to Zero der KEMs Sterngartl Gusental & Urfahr West

„Giro to Zero“ verband eine Tour durch zahlreiche KEM‑Regionen mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit für klimafreundliche Alltagsmobilität. Mit E‑Lastenrädern wurden Projekte besucht, Menschen vernetzt und positive Beispiele direkt vor Ort sichtbar gemacht. Das Format holte Klimaschutz buchstäblich „auf die Straße“ und stärkte regionale Initiativen.

Die Tour wirkte als Multiplikator: Medienberichte, lokale Veranstaltungen und direkte Gespräche mit Gemeinden und Betrieben multiplizierten Reichweiten. Dokumentierte Etappen und Erfahrungen dienen als Inspiration und Handlungsleitfaden für ähnliche Mobilitäts‑Aktionen.

2018: „Energieräubern auf der Spur“ (Lehrbuch) der KEM Traunsteinregion

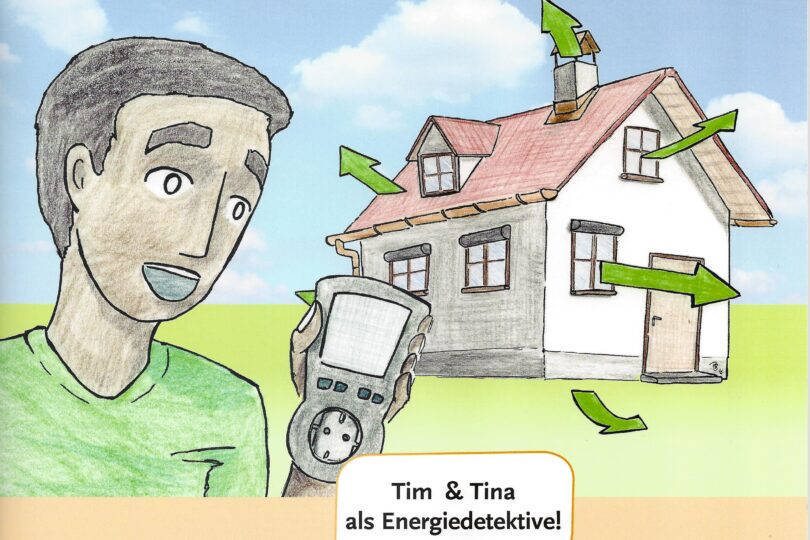

Das Lehrbuch „Energieräubern auf der Spur“ übersetzt Energie‑ und Klimathemen in den Alltag junger Menschen. Mit greifbaren Beispielen, Aufgaben und Experimenten zeigt es, wo und wie im Alltag Energie verschwendet wird – und was man konkret dagegen tun kann. Schulen erhalten damit ein didaktisch aufbereitetes Werkzeug für nachhaltige Lernprozesse.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Pädagog:innen entstand Material, das im Unterricht unmittelbar einsetzbar ist. Ergänzende Workshops und Rückmeldeschleifen halfen, Inhalte zu schärfen und an unterschiedliche Altersgruppen anzupassen. So wurde das Buch zum Ausgangspunkt für weitere Bildungsaktivitäten in der Region.

2017: zwEirad (E-Roller-Vermietung) der KEM Energieparadies-Lavanttal

„zwEirad“ brachte E‑Roller‑Sharing ins Lavanttal und eröffnete eine leise, saubere und leistbare Mobilitätsoption insbesondere für kurze Wege. Das Angebot senkte Einstiegshürden für Elektromobilität, machte Probefahrten selbstverständlich und förderte eine neue Mobilitätskultur in der Region.

Mit wachsender Auslastung entstanden Erfahrungswerte zu Betrieb, Wartung und Buchung, die eine Ausweitung und Nachahmung begünstigten. Kooperationen mit Gemeinden, Tourismus und Betrieben verstärkten den Nutzen – vom Pendelweg bis zur Freizeitmobilität.

2016: Klimaladen der KEM Salzburger Seenland

Der „Klimaladen“ ist eine interaktive Ausstellung zu Konsum, Klima und globaler Verantwortung. In mehreren Themeninseln werden Zusammenhänge verständlich erklärt und auf Alltagsentscheidungen heruntergebrochen. Die Ausstellung richtet sich an Schulen ebenso wie an die breite Öffentlichkeit und lädt zum Mitmachen ein.

Durch die modulare Gestaltung kann der „Klimaladen“ an unterschiedliche Räume und Anlässe angepasst werden. Begleitmaterialien, Workshops und Kooperationen mit Bildungseinrichtungen fördern eine nachhaltige Verankerung der Inhalte und ermöglichen Wiederholungen in regelmäßigen Abständen.

2015: Humusaufbau-Projekt der KEM Ökoregion Kaindorf

Das Humusaufbau‑Projekt der Ökoregion Kaindorf zeigt, wie landwirtschaftliche Praxis aktiv zum Klimaschutz beitragen kann: Durch humusfördernde Bewirtschaftung wird CO₂ im Boden gebunden, Bodenfruchtbarkeit gesteigert und die Wasserhaltefähigkeit verbessert. Ein begleitendes Anreizsystem honoriert entsprechende Leistungen und schafft Planungssicherheit.

Die Initiative wirkt über die Region hinaus: Schulungen, Feldtage und betriebsspezifische Beratungen verbreiten Know‑how, während dokumentierte Erfahrungen die Weiterentwicklung von Methoden und Standards unterstützen. So wurde das Projekt zu einem sichtbaren Beispiel für Klimaschutz und Resilienz in der Landwirtschaft.